※下のボックスからはおすすめの玄米製品をご紹介しておりますのであわせてお読みくださいますようご案内致します。

玄米には毒なのではないかと心配されている物質が含まれているとされていますが本当にそうなのかどうか解説していきたいと思いますのでどうか最後までご一緒に確認いただければ幸いです。

玄米に毒は嘘 or 本当?

玄米には毒が含まれていると考えられる理由は土壌や水に含まれるヒ素や重金属を吸収することがあり玄米に微量ですが含まれることがあります。

玄米には酵素阻害剤と呼ばれる物質でプロテアーゼ阻害剤やアミラーゼ阻害剤が少量含まれておりこれらはたんぱく質や炭水化物の消化を妨げる可能性があります。

玄米には成長や発芽を制御し環境からのストレスに対応するためのアブシジン酸が少量含まれていて摂取すると細胞の代謝活動を一時的に抑える可能性があります。

玄米には抗酸化物質のフィチン酸が含まれており玄米に含まれるミネラルと結びついてミネラルの吸収を軽減させます。

これらのようにヒ素・酵素阻害剤・アブシジン酸やフィチン酸には健康的な活動を抑えるような働きがあるのでそれを毒と見た方が良いのかそうではないのか嘘か本当かについてこれからもう少し詳しくみいきましょう。

玄米に含まれるヒ素は毒なの?

お米にはほんの微量のヒ素が含まれていますが白米に含まれるヒ素に比べて玄米には外側に種皮などが残っている分若干量が多いことが確認されています。

お米には無機ヒ素が含まれていて長期的に大量摂取すると健康を損なうことがあるとの情報が発信されていますが農林水産省によると「通常の食生活では健康を損なうという明確なデータは存在していません」と発表されています。

農林水産省によるお米から摂取するヒ素が健康に与える影響について:

・ お米をはじめ多様な食品に微量のヒ素が含まれているが通常の食生活を通じてヒ素が体内に入ることで健康に悪い影響が生じたことを明確に示す国内のデータは今のところありません。

出典元:農林水産省

玄米を長期的に大量に摂取するのではなく一般的な適量を摂取する場合は白米に含まれるよりも若干多い程度ですので玄米のヒ素が原因で健康被害が出ることを心配する必要はなさそうです。

ただ気になる場合はヒ素の一部を除去する方法がありますので記載しておきます。

玄米に含まれる無機ヒ素の一部を除去する方法

・ しっかり洗う 玄米を炊く前に通常よりも洗う回数を増やすことでヒ素の一部が除去されます

・ 長時間浸水させる 玄米を炊く前に長時間浸水させることでヒ素の一部が除去されますが炊くときは浸けた水は捨てて新しい水で炊いてください

・ 灰汁を取り除く 通常の水の量よりも多めの水を入れて玄米を炊きながら灰汁取りをしながら余った水を捨てていくことでヒ素の一部を除去できます

無機ヒ素を短期間に大量に摂取すれば発熱・嘔吐・下痢などが現れることがあり長期間にわたった場合は皮膚に慢性的な影響が出るなど健康にリスクがありますが玄米に含まれる程度の量のヒ素を毒というのは早計ではないでしょうか。

玄米に含まれる酵素阻害剤は毒なの?

玄米には種子として発芽が適切なタイミングで行われるよう玄米を保護する役割を持っているプロテアーゼ阻害剤とアミラーゼ阻害剤という酵素阻害剤が含まれています。

プロテアーゼ阻害剤は摂取するとたんぱく質を分解する酵素の働きを抑制しアミラーゼ阻害剤はデンプンを分解する酵素の働きを抑制し消化が妨げられることがあります。

玄米を通常摂取する程度であれば健康に大きな影響を与えることは少ないですが消化が気になる方は適切な調理方法を用いることでその影響を軽減することができますので紹介します。

玄米を炊く前にたっぷりの水に長時間(6〜17時間)浸けておくことで酵素阻害剤は水に溶け出し減少します。

たっぷりの水につけた後水を入れ替えながら数時間から数日かけて玄米を発芽させると酵素阻害剤は分解されます。

玄米に含まれる酵素阻害剤は摂取すると消化を妨げることが起こるかもしれませんが適切な調理方法を行なえば一部除去することができます。

大量摂取をすることがなく通常摂取であればほとんど大きな影響はありませんので毒と呼ぶのは相応しくないようですがいかがでしょう。

玄米のフィチン酸についての噂は嘘 or 本当?

フィチン酸に関する噂は摂取すると体内で健康に影響を与えるというものですが嘘か本当か見ていくことにしましょう。

フィチン酸に関する噂は摂取すると体内で健康に影響を与えるというものですが嘘か本当か見ていくことにしましょう。

まずはフィチン酸は鉄・亜鉛・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルと結びついてせっかく含まれるミネラルの吸収を妨げるという抗栄養素であるというものです。

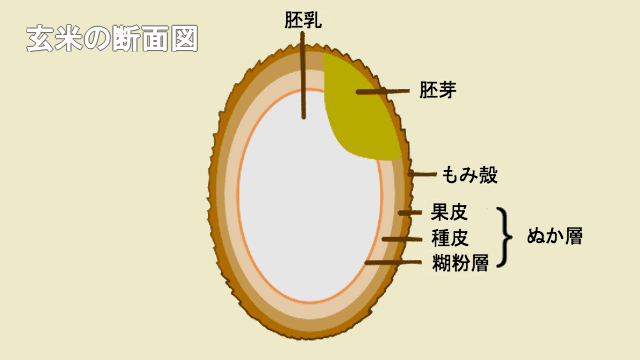

フィチン酸は胚芽とぬか層に含まれていて一部のミネラルと結合してそのミネラルの吸収を一時的に妨げることがあるようですが玄米に含まれるミネラルとすでに結びついていますので摂取した時に体内のミネラルを奪いミネラル欠乏症を引き起こすことないようです。

フィチン酸はミネラルの吸収を妨げる働きがあることからフィチン酸を含む食品は避けるべきだとの主張もありますがナッツや豆類などのミネラルを含む他の多くの食品と一緒にバランス良く摂取することでミネラル欠乏は防ぐことができます。

気になる方や玄米に含まれるミネラルをより吸収したい方はフィチン酸は浸水することや発芽させることで減少させることができますので炊く前に一手間加えてみてください。ただ研究段階ではありますが重金属と結合して体外に排出する働きも期待されています。

もう一つの噂はフィチン酸には抗酸化作用があるので細胞の損傷を防ぎ保護するという細胞をダメージから守るという健康を促進する作用があるとされるものです。

フィチン酸についてはまだまだ研究の余地はあるものの抗酸化物質として健康に良い影響を与える面は否定されていません。ミネラルと結合するという抗栄養素であるという面については浸水や発芽によって軽減できます。

玄米に含まれるフィチン酸については適切に調理したのちに栄養バランスを考慮した食事と共に摂取すればむしろ良い健康効果があるとされています。

下のボックスからは玄米でのデトックスについて解説しておりますのでご興味がおありの方はあわせてお読みくださいませ。

https://www.akitashirakami.jp/genmai-detox/

玄米のフィチン酸で貧血?

玄米に含まれるフィチン酸は鉄などのミネラルと結合していて玄米を摂取すると体内で分解されフィチン酸と鉄などに分かれます。

フィチン酸はもう一度体内でミネラルと結合しようとしますが玄米に含まれていた時に結合していたミネラルも一緒に摂取しますしフィチン酸は鉄分だけではなく他のミネラルとも結合します。

フィチン酸は特に植物性の鉄を吸収しやすいということですから体内の鉄分を減少させることは少ないといえますが玄米を大量に摂取した場合は鉄が欠乏したために起こる貧血のリスクが高まることがあります。

玄米を摂取するときには一般的な適量を守ることは第一ですが調理するときに長時間の浸水や発芽などによりフィチン酸を減少させることができますので気になる方は試してみてください。

ビタミンCは鉄の吸収を助ける働きがありますので柑橘類やブロッコリーやピーマンなどの野菜と一緒に摂取することでフィチン酸の影響を緩和できるとされています。

鉄を多く含む食品は赤身の魚や肉やレバー肉・豆類などですので一緒に摂取することで鉄分を補うことができますし動物性の鉄はフィチン酸の影響を受けにくいので貧血が気になる方は試してみてください。

玄米にフィチン酸はどれくらい含まれるの?

玄米のフィチン酸は主に胚芽や種皮などの糠層に含まれていますので精米した白米にはほとんど含まれません。玄米に含まれるフィチン酸の量は品種や栽培過程によって違いますが玄米100gあたりおよそ1.0〜1.5g含まれます。

玄米に含まれるフィチン酸

・ 1.0〜1.5g程度/100g

玄米に含まれるフィチン酸は浸水するとどうなる?

玄米を浸水させると含まれるフィチン酸はフィターゼという酵素が分解するために働いて12〜24時間程度でその他の条件にもよりますが減少します。

玄米100gには通常1.0〜1.5g程度のフィチン酸が含まれていますが12〜24時間程度の浸水後にはおよそ0.5〜1.2g程度に減少するためおよそ20〜50%前後程度減少するとみて良いようです。

発芽玄米にフィチン酸はどれくらい含まれるの?

玄米を発芽させて発芽玄米と呼ばれる状態となった時に含まれるフィチン酸の量は発芽玄米100gあたりおよそ0.7〜1.2g程度です。

フィチン酸は発芽に必要な栄養素として使用され通常の玄米に対して20〜30%前後程度減少するものとみられています。

これによりミネラルの吸収率が改善されるためより健康的に摂取できますので玄米を発芽させてから調理することもおすすめです。

発芽玄米に含まれるフィチン酸

・ 0.7〜1.2g程度/100g

玄米のアブシジン酸が毒は嘘 or 本当?

玄米には植物ホルモンの一種で成長や種子の発芽抑えたり環境ストレスに対し生存をサポートするアブシジン酸がごく少量含まれています。

玄米のアブシジン酸の人体への影響としては大量に摂取すると細胞の代謝活動を一時的に抑制する可能性がありますが玄米を通常摂取する程度ではそのような可能性は低いとみなされていますのであえて毒と呼ぶのは言い過ぎのように思われています。

玄米のアブシジン酸は無毒化できるの?

玄米に含まれるアブシジン酸をあえて毒と呼ぶとするなら「玄米のアブシジン酸は無毒化できるの?」という問いかけに対する答えは「無毒化する方法はあります!」ですが一般的な言葉を使えばアブシジン酸を減少させることができます。

玄米は調理するときに炊きますがそのように100℃かそれ以上に加熱されることで玄米のアブシジン酸は活性が低下し減少します。玄米のアブシジン酸は12〜24時間浸水することで一部が水に溶け出して玄米に含まれるアブシジン酸は減少します。

発芽玄米のアブシジン酸は発芽の過程で分解されますがほんの微量含まれるだけなのでどの程度減少するかという具体的な数値はナノグラムのレベルでごく少量ですが減少することがわかっています。

玄米を炊いたあと酵素(寝かせ・発酵)玄米にすることでアブシジン酸の活性が低下し熟成過程である程度分解される可能性があると考えられていますので気になる方は試してみてください。

玄米の好転反応はいつから?

好転反応は玄米に食事習慣を変えた際に身体が新しい状態に適応する際に起こる変化のことです。以下は玄米に食事習慣を変えたときに起こる好転反応の傾向で全ての人に当てはまるわけではありませんが知っていれば現われたときに慌てることがありません。

好転反応が具体的に「いつから?」起こるのかやその感じ方には個人差がありますが以下の反応などが感じられたときには好転反応が起きていると考えてみてください。

玄米での好転反応はどんなの?

玄米を摂取した後に好転反応が起きていると考えられることは何があるのかまとめてみましたのでご確認ください。

玄米の好転反応が起きていると考えられるものごと

・ 腸内の調整による反応 玄米を初めて食べるとき新しい食材に対する身体の適応で消化酵素や腸内細菌の調整が起こることがあります。一時的に便秘になったり下痢になったり下腹に違和感ほかを覚えることがあるかもしれません。

・ 食物繊維による反応 玄米は白米に比べて食物繊維が豊富ですので急激に食物繊維の摂取量が増えることにより最初は腸の動きが活発になり便通が改善されることがあります。ただ適応期を過ぎると通常化するようです。

・ 血糖値の変化 玄米は白米に比べて血糖値の上昇が緩やかで血糖値のコントロールに寄与することが期待されます。しかし初めて摂取する場合には身体が新しい食事パターンに順応する過程で一時的に緩やかでない血糖値の変化が起こることがあります。

・ エネルギーの変化 玄米に含まれる栄養素は豊富で食物繊維も多いためエネルギーの吸収がゆるやかになります。これにより一時的にエネルギーの供給が安定し持続的なエネルギーを感じることがあります。

玄米食によって身体に良い多くの変化を感じる人もいますが何かの症状が出て気になる場合は一時的な毒素排出による影響などと自己判断することなく医師や栄養士に相談することが推奨されています。

これらの注意事項を知った上で玄米にご興味がおありの方には下のボックスから内部リンクされたページでおすすめの玄米製品をご紹介しておりますのであわせてお読みくださいますようご案内致します。

あとがき

玄米に毒があるかどうかですが毒があると答えるのは早計のようです。

極端な話となりますが水でも大量に飲めば毒になることがありますので一般的な食事の量の範囲内であれば全く心配はありませんしもし「玄米には毒がある!」とされても玄米は長めに浸水したり発芽させるなど炊き方次第で毒抜きできるといえます。

むしろ玄米にはデトックスつまり体内の毒素排出の効果があるといえるほどで腸内環境改善・老廃物処理・環境汚染物質など体外への排出・活性酸素を消去・重金属や放射性物質などの排出をしてくれるとされていて好転反応を感じる方もいらっしゃいます。

玄米食を始めるときには急に大量摂取するのではなく白米にひとつまみ加えるところから始めて少しずつ増やしていって慣れていくようにしてあまりストイックに行わないこともコツの一つといえそうです。

玄米はとても良い食品の一つといえますので楽しみながら正しく付き合っていくのが良いように感じられます。読者の皆様には良い玄米ライフをお送りくださればと思います!